Ограничение движений и нестабильность позвоночника

|

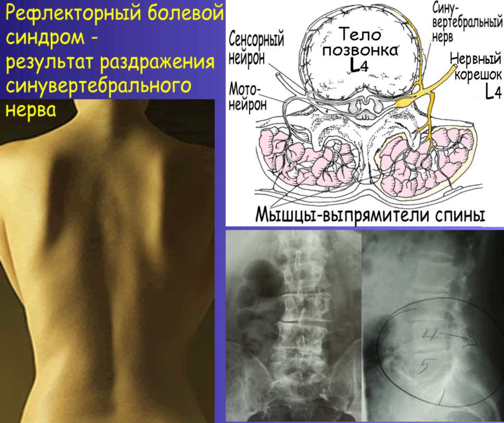

Чаще всего мы видим рефлекторные болевые синдромы остеохондроза позвоночника. Например, боль в спине при дегенерации диска 4 поясничного позвонка обусловлена раздражением особого чувствительного синувертебрального нерва, иннервирующего диск. Возбуждение по простой рефлекторной дуге распространяется на паравертебральные мышцы – выпрямители спины, спазм которых вызывает типичные для поясничного остеохондроза статодинамические нарушения. На рисунке слева мы видим контур спины со сглаженным поясничным лордозом и правосторонним мышечным валиком. На нижнем правом рисунке представлены рентгенограммы этого больного. Мы видим, как в результате напряжения мышц позвоночника нарушается ось позвоночника: правосторонний сколиоз, уплощенный лордоз, смещение 4 позвонка. Схема взаимоотношения иннервации диска и мышц-выпрямителей спины изображена на верхнем рисунке. Формируется типичный порочный круг: воспаление диска вызывает болезненный спазм мышц, мышцы, укорачиваясь, увеличивают нагрузку на диск, что еще больше увеличивает спазм. В данном случае средства, направленные на расслабление напряженных паравертебральных мышц уменьшают болевой синдром. Релаксация напряженных и болезненных мышц при обострении остеохондроза – главная задача лечения в этот период. |

|

В норме в позвоночном сегменте возможен строго определенный объём движений. При ограничении движений в одном из сегментов позвоночника в другом сегменте возникает компенсаторная гипермобильность, смысл которой - сохранение общего количества подвижности. Сегментарная нестабильность - это состояние, при котором между двумя позвонками возможен патологический объём движений. Нестабильность позвоночного сегмента может приводить к раздражению или повреждению нервных корешков. Кроме того, нестабильность ведет к повышенным нагрузкам на фасеточные суставы, что может приводить к их повреждению и воспалению. Различные отделы позвоночника поражаются неодинаково. При остеохондрозе позвоночника одновременно нарушается и подвижность, и стабильность позвоночника. Избыточная подвижность в одном сегменте нередко сочетается с ограничением подвижности в другом. Эти два противоречивых процесса неизменно соседствуют друг с другом, усложняя построение методики лечебной гимнастики. Как известно, подвижность позвоночника составляет от 10 до 14 сантиметров от остистого отростка 7 шейного позвонка до остистого отростка 1 крестцового позвонка при использовании методики линейного измерения. То есть в норме при сгибании расстояние между этими точками увеличивается на 10 сантиметров. Если мы нанесем на тело еще одну точку в области остистого отростка первого поясничного позвонка, разграничив тем самым грудной и поясничный отделы, то сможем измерить подвижность поясничного и грудного сегментов по отдельности. В норме она составляет соответственно 4-6 и 6-8 см. |

|

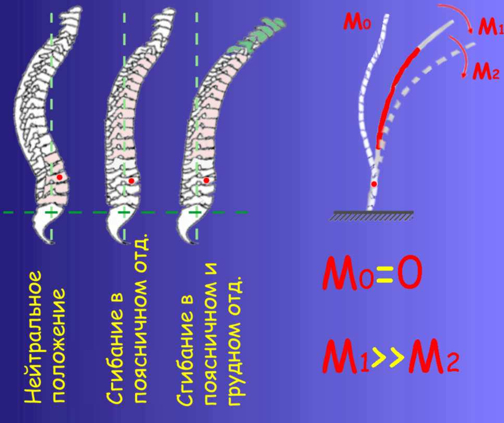

Ограничение движений и нестабильность позвоночника. Рассмотрим несколько примеров нарушения подвижности позвоночника. Рисунок 1 показывает исходное положение перед проведением тестирования. При наклоне туловища вперед, прежде всего, наклоняется таз (ось таза обозначена синей линией). Наклон таза ограничен жесткостью подколенных сгибателей (задние мышцы бедра) и облегчается при подгибании коленных суставов. Далее уплощается физиологический лордоз поясницы – происходит сгибание в поясничном отделе, затем сгибается грудной отдел. На рисунке 2 мы видим ограничение движений в поясничном отделе (дуга удлиняется менее чем на 4 см.), наклон туловища компенсируется избыточным сгибанием в грудном сегменте. На рисунке 3 изображена ситуация избыточной подвижности в поясничном сегменте, при одновременном ограничении сгибания в грудном. При полном отсутствии движений в поясничном отделе, мы видим сохраняющийся поясничный лордоз, а наклон туловища осуществляется за счет сгибания в тазобедренных суставах. Как правило, при этом возникает необходимость согнуть колени. Как мы видим на серии рисунков, ограничение движений в одном из сегментов позвоночника компенсируется увеличением амплитуды движения в других сегментах, что создает иллюзию «нормальной» подвижности и показывает необходимость детального тестирования подвижности позвоночника.

|

|

Ограничение движений и нестабильность позвоночника. Особенно опасна избыточная подвижность в поясничном отделе позвоночника, особенно в сочетании с ограничением движений в грудном отделе. На левом рисунке изображено положение позвоночника: в нейтральной позиции, при сгибании в поясничном отделе и при сгибании в поясничном и грудном отделе. Обратите внимание, что сгибание в грудном отделе не выполнимо без сгибания в шейном отделе. Красной точкой обозначено тело третьего поясничного позвонка. На правой диаграмме представлены те же движения в виде схемы. Позвоночник относительно отмеченной точки представляет собой длинный рычаг, движение которого создает некий вращающий момент, обозначенный буквой «М». В исходном положении М0=0. Представим, что движение в грудном отделе резко ограничено (обозначено красным цветом). Сгибание позвоночника при этом создает вращательный момент М1 относительно поясничного позвонка, который существенно превышает вращательный момент М2 при нормальной подвижности грудного отдела позвоночника.

|

|

Механизм развития нестабильности поясничного сегмента заключается в следующем. Вышележащий отдел позвоночника представляет собой длинный т-образный рычаг, который при сгибании как бы выдавливает структуры межпозвонкового диска кзади. Этой нагрузке противодействует задний опорный комплекс, его костные структуры (остистые и поперечные отростки) и соединяющие их связки. При повторяющихся нагрузках связки позвоночника растягиваются, теряют свою эластичность и способность удерживать структуры диска от смещения. Развивается опасная ситуация, при которой движения в позвоночнике с большой амплитудой могут провоцировать протрузию или грыжу диска.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Скачать стоимость услуг

Скачать стоимость услуг